Ambulant vor stationär: Innovative Lösungen der Mensch-Technik-Interaktion (MTI) in der ambulanten Pflege

- Datum

- 15.06.2021

Entsprechend der Strategie "ambulant vor stationär" wird versucht, älteren pflegebedürftigen Menschen möglichst lange ein Leben in ihrem häuslichen Umfeld zu ermöglichen - oft unterstützt durch eine ambulante pflegerische und hauswirtschaftliche Betreuung. Ambulante Pflegedienstleistungen unterliegen allerdings einer Konstellation hoch komplexer Anforderungen an eine effiziente Einsatzplanung und an die enge Abstimmung der räumlich verteilten Teammitglieder. Im ESF-geförderten Forschungsprojekt "DigiKomp-Ambulant" werden hierzu in enger Kooperation zwischen Entwickler*innen und Anwender*innen neue benutzerfreundliche Lösungen erarbeitet.

Die Pflegebranche steht angesichts der zunehmenden Zahl pflegebedürftiger Menschen, eines überdurchschnittlich hohen Krankenstandes der Beschäftigten und eines großen Fachkräftemangels vor besonderen Herausforderungen und das nicht erst seit der aktuellen Pandemiesituation. Die Arbeit in ambulanten Pflegediensten ist durch einige Besonderheiten gekennzeichnet, darunter die mobile Versorgung der Kund*innen mit Leistungen unterschiedlicher Kostenträger sowie die Erfüllung vielseitiger Teilaufgaben, unter anderem die Schnell-Analyse des Gesundheits- und Allgemeinzustandes, pflegerischer Dienstleistungen einschließlich Kommunikation sowie die mobile Dokumentation der Dienstleistungen zu Abrechnungs- und Kontrollzwecken.

Um die Zukunft der Versorgung in unterschiedlichen Pflegesettings in Deutschland zu sichern, sollen innovative Lösungen der Mensch-Technik-Interaktion (MTI) dazu beitragen, die Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und die Lebensqualität von Pflegebedürftigen zu erhalten sowie Pflegefachkräfte und pflegende Angehörige zu unterstützen und zu entlasten.

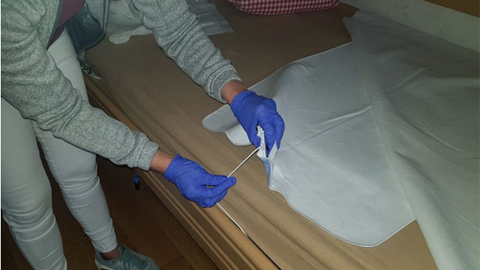

Verschiedene Unternehmen entwickeln und bieten für diese Problematik pflegeunterstützende Technologien an; aber es fällt nicht leicht, den tatsächlichen Bedarf der Pflegekräfte zu ermitteln. Das Besondere am Projekt "DigiKomp-Ambulant" ist, dass es auf innovative Weise die Nutzer*innen in den Mittelpunkt der Entwicklung einer neuen Technologie stellt. Diese Technologie soll die ambulant tätigen Pflegekräfte bei ihrer Arbeit unterstützen, indem eine vernetzte Sensormatte Informationen über den Gesundheits- und Pflegezustand der Pflegebedürftigen übermittelt.

In eine dünne Bettauflage werden verschiedene Sensoren integriert, deren Funktionalität (Lagerungsdaten, Vitaldaten, Bettanwesenheit etc.) entsprechend den Anforderungen von Pflegekräften weiterentwickelt wird. Die von dieser Sensorik erfassten Daten werden für verschiedene nutzeroptimierte Ansichts-Applikationen und eine reibungslose Übertragung in weiterführende Softwaresysteme aufbereitet. Damit erarbeitet das Forschungsprojekt, Lösungen, wie eine neuartige Datenaufnahme (Sensorkit am Pflegebett) und Datenübergabe (Pflegesoftware) die zwischenmenschliche Interaktion der Pflegekräfte mit den Pflegebedürftigen unterstützen kann.

Darüber hinaus werden geeignete Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegekräfte ebenso wie Geschäftsmodelle für mittelständische Pflegetechnik-Anbieter entwickelt. Ein weiteres Ziel des Projekts ist die empirische Erprobung und Begründung von Vorgehensweisen zur Nutzer*innenbeteiligung, die helfen, neue Pflegetechnologien so zu entwickeln, dass sie bei den Endnutzer*innen auf Akzeptanz stoßen.

Nutzen für Anwender*innen

Die Anwender*innen, d.h. die ambulant tätigen Pflegekräfte und Koordinierungsverantwortlichen für den ambulanten Pflegedienst, erhalten durch die kontinuierlich erfassten und aufbereiteten Sensordaten zusätzliche Informationen über den Pflege- und Gesundheitszustand der ambulant betreuten Menschen. So können die vor-Ort-Einsätze der Beschäftigten des ambulanten Dienstes besser vorbereitet und koordiniert werden, es entfallen Dokumentationsaufgaben und den Pflegekräften wird ein Teil der Unsicherheiten genommen, was sie bei den Pflegebedürftigen erwartet. So kann das "DigiKomp"-Gesamtsystem wesentlich zur Stress- und Arbeitsentlastung in der ambulanten Pflege führen.

Mit einem dreigeteilten Qualifizierungsansatz werden die Pflegekräfte grundsätzlich für den Umgang mit digitalen pflegeunterstützenden Technologien sowie für die Anwendung der "DigiKomp"-Technologie geschult. Im Rahmen eines partizipativen Prozesses findet ein "learning by doing" statt: Pflegekräfte werden aufgefordert, ihre Anforderungen an Technik zu formulieren und mit Entwicklern zu diskutieren. Auf diese Weise lernen sie viel über Machbarkeit, Chancen und Risiken neuer Technologien für die Pflege.

In speziellen produkt- und produktelementbezogenen Schulungen gewinnen die Teilnehmer*innen außerdem Sicherheit im Umgang mit der Technik, aber auch im Dialog mit den Technikentwickler*innen. Und durch eine in den Projektverlauf integrierte überfachliche Beteiligungsqualifizierung werden Kenntnisse zu Partizipations- und Problemlösungsprozessen konzeptionell, aber auch in der praktischen Umsetzung vertieft.

Die gute Zusammenarbeit der Anwendungspartner von der St. Gereon Seniorendienste gGmbH und der Franziskusheim gGmbH aus dem Kreis Heinsberg mit den für die technische Umsetzung verantwortlichen Unternehmen HTV - Halbleiter Test- und Vertriebsgesellschaft mbH Bensheim und Nexus Deutschland GmbH Donaueschingen ist dabei eine wichtige Basis für den Projekterfolg. Vervollständigt wird der Forschungsverbund durch die MA&T Sell & Partner GmbH in Würselen als Projektkoordinator und das Institut für Unternehmenskybernetik e.V. (IfU) an der RWTH Aachen als wissenschaftlichem Projektpartner.

Weiterführende Informationen zum Projekt "DigiKomp-Ambulant" finden Sie auf der Projektwebsite.

Das Programm "Zukunft der Arbeit"

Das Forschungs-und Entwicklungsprojekt "DigiKomp-Ambulant" wird im Rahmen des Programms "Zukunft der Arbeit" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Das Programm greift die Herausforderungen auf, die für Unternehmen (insbesondere KMU) und Menschen durch Strukturwandel, Technisierung und zunehmende Globalisierung in der Arbeitswelt entstehen, und lädt Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein, mit innovativen Forschungsprojekten aktiv die Zukunft unserer Arbeitswelt mitzugestalten. Ziel des Programms ist es, technologische und soziale Innovationen gleichermaßen voranzubringen. Dazu sollen neue Modelle der Qualifizierung, der Gesundheitsprävention, der Arbeitsgestaltung und -organisation in und mit Unternehmen entwickelt und als Pilotprojekte in die betriebliche Praxis überführt werden. Dabei liegt der Fokus besonders auf branchenübergreifenden und interdisziplinären Projekten.

Weiterführende Informationen zum Programm "Zukunft der Arbeit" finden Sie auf dem ESF-Webportal.